Jüdische Sammler:innen

Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste baut innerhalb der Forschungsdatenbank Proveana einen Schwerpunkt zu jüdischen Sammler:innen und Kunsthändler:innen auf. Dabei sollen die teils bedeutenden Sammlungen sichtbar gemacht werden, ebenso wie die regionalen Netzwerke, in denen sie (ent)standen. Die Grundlage sind Daten des „Moduls Provenienzrecherche“ (ehem. abrufbar über www.lostart.de), die aufbereitet, aktualisiert und um weitere Sammlungen erweitert werden. Sukzessive wird der Datenbestand zu Sammlungen jüdischer Familien ausgebaut, womit zugleich der einstige kulturelle Reichtum und sein Verlust durch den nationalsozialistischen Raub verdeutlicht werden.

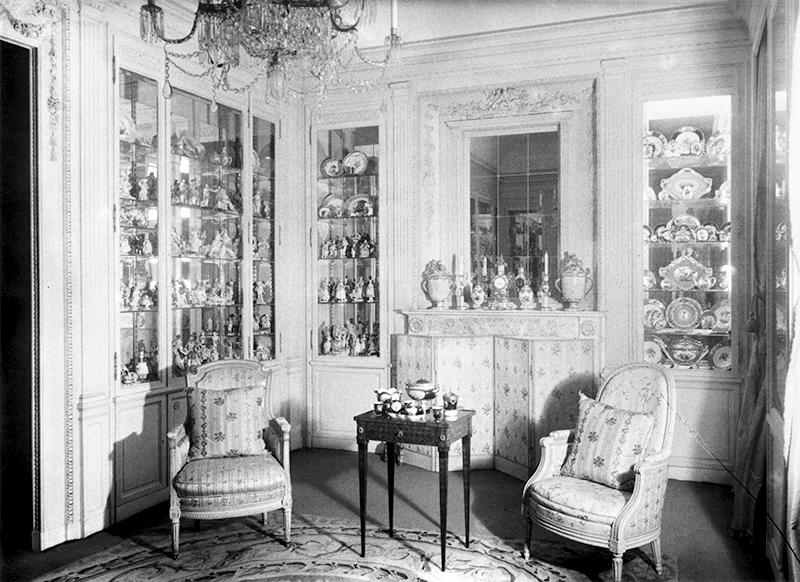

Sammlungen können bewusst angelegt werden und hohen wissenschaftlichen Ansprüchen genügen; sie können sich über einen längeren Zeitraum aber auch zufällig entwickeln, etwa in der repräsentativen Einrichtung von Wohnräumen. Dabei sind die Sammlungsgegenstände vielfältig, von Gemälden prominenter Künstler:innen über Ethnografika bis hin zu Porzellan, Büchern oder Kunstgewerbe. Im Ergebnis will eine Sammlung inhaltlichen oder ästhetischen Kriterien genügen und trägt eine individuelle Handschrift der/des Sammelnden. Die Sammeltätigkeit kann dabei zwischen materieller und ideeller Selbstvergewisserung changieren sowie der Repräsentation, Bildung, Kennerschaft und dem ästhetischen Genuss dienen. Durch Beratung und Vermittlung stehen Sammler:innen häufig mit Kunsthändler:innen und Kunstexpert:innen im Austausch und es entwickeln sich komplexe, mitunter transnationale Netzwerke.

Sammlungen können im privaten, der Öffentlichkeit verborgenen Umfeld entstehen, jedoch auch öffentlich wahrgenommen werden und der Allgemeinheit zugänglich sein. Auch halböffentliche Formen der Zugänglichkeit sind für Privatsammlungen charakteristisch. Museen und Galerien fördern die Bekanntheit von Sammlungen, wenn Sammler:innen ihre Werke für Ausstellungen zur Verfügung stellen. In diesem Zusammenhang erfolgt oft eine wissenschaftliche Bearbeitung in Form von Publikationen. Im Gegenzug profitieren öffentliche Einrichtungen vom Austausch mit privaten Sammler:innen, indem ihnen einzelne Objekte oder gar ganze Sammlungen geschenkt oder vermacht werden.

Die Aktivitäten des Sammelns und Handelns von Kunstwerken lassen sich häufig nicht klar voneinander trennen, Händler:innen sind durchaus auch Sammler:innen, Sammler wiederum agieren als „Marchand-Amateur“ oder „Gentleman-Dealer“.

Die Zusammenstellung der zerschlagenen Sammlungen und Handelsbestände jüdischer Bürger:innen zeigt zugleich, wie umfangreich die Zerstörung des kulturellen Reichtums in Deutschland durch das NS-Regime war. Hier werden Sammler:innen aufgeführt, die der jüdischen Religionsgemeinschaft angehörten beziehungsweise unabhängig von ihrer Selbstdefinition nach den Kriterien der Nürnberger Gesetze (ab 1935) als jüdisch verfolgt wurden. Der NS-Kunstraub war integraler Bestandteil des Holocaust: Mit der antisemitischen Diskriminierung und Verfolgung der Juden wurde von Beginn an auch der Raub ihres Eigentums organisiert. Berufsverbote, erzwungene Geschäftsaufgaben und Beschlagnahme der Vermögen zielten auf die vollständige wirtschaftliche Ausplünderung der jüdischen Bevölkerung. Sammlungen gingen mit ihren Eigentümer:innen ins Exil, wurden unter Zwang verkauft oder beschlagnahmt. Heute sind diese Sammlungen weltweit verstreut.

Kontakt: proveana@kulturgutverluste.de

Projektmitarbeiterinnen:

Dr. Lisa Hackmann

Dr. Maike Brüggen

Emilia Krellmann